nick emotion Medienproduktion

Ganz einfach: Der richtige Schritt!

Ob Webseite, Beratung, Drucksachen, Bücher, Ideen … oder Film!

Die Wirkung von guten Filmen — perfekt in Bild & Ton — ist bis heute unbestritten, nein, es reicht nicht die richtige Kamera in Besitz zu nehmen.

Erst Erfahrung & Wissen, erst Gespür & Empathie machen aus der komplexen Technik Mittler von Inhalten & Werten. Erst der Rhythmus die Musik. Und der professionelle Schnitt einen Film, der anspruchsvolle Kunden überzeugt.

Dafür stehen wir seit vielen Jahren. Aus Billerbeck. Für Münster und das Münsterland. Für viele andere Auftraggeber mit tollen Aufgaben und interessanten Drehorten. Bundesweit. In High-End-4k.

Und auch Ihre Veranstaltung ist bei uns in guten Händen. Von der Konzeption bis zur hochwertigen, technischen Durchführung setzen wir unser breites Wissen für Ihre individuellen Events ein. Ob groß oder größer.

Übrigens: Manchmal lernen unsere Kunden ihre Produkte neu kennen — von ihrer schönsten Seite…

Gerne stellen wir Ihnen unsere Image-Videos vor — oder stöbern Sie durch unsere aktuelle Präsentation auf Vimeo:

Was macht den Unterschied? Das Mehr!

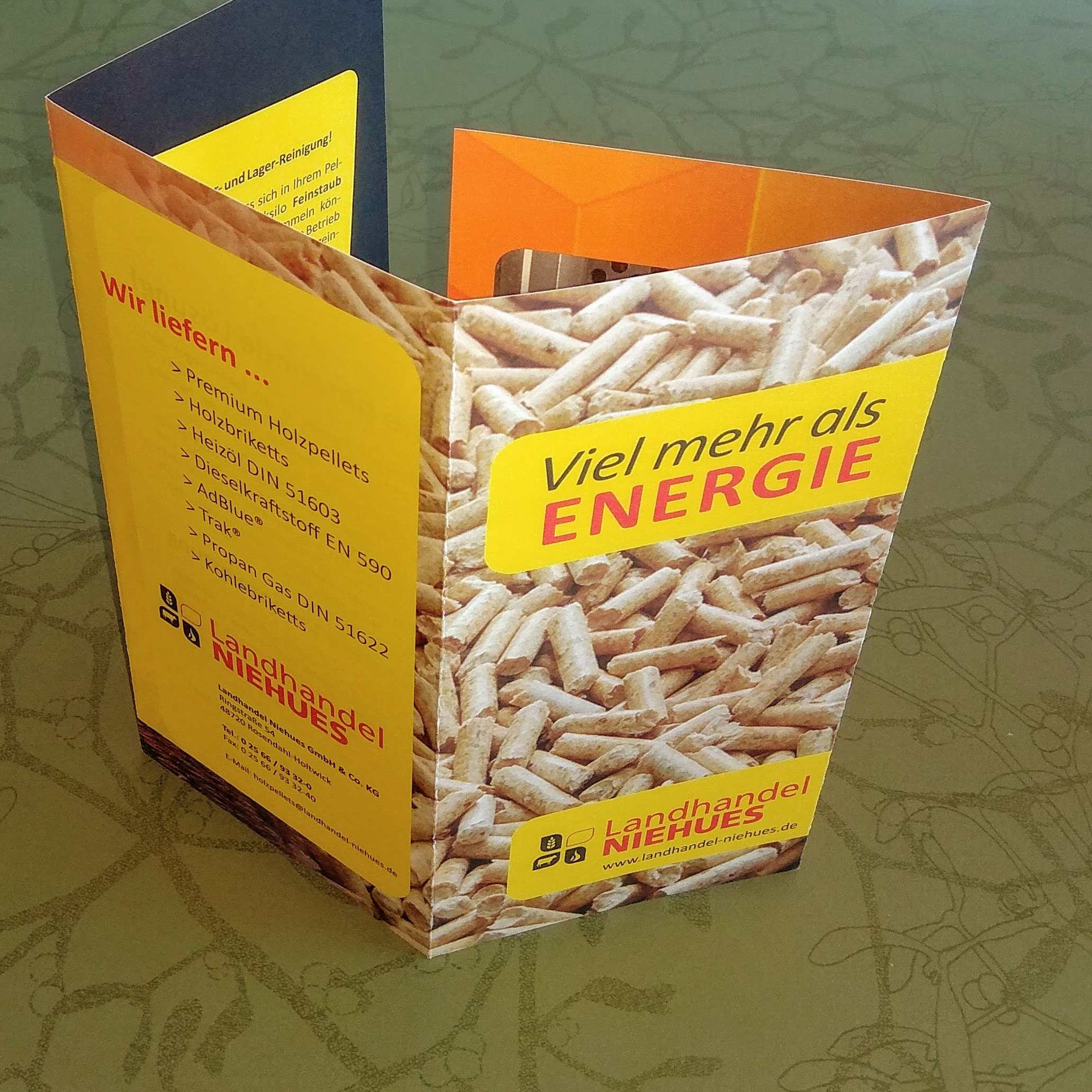

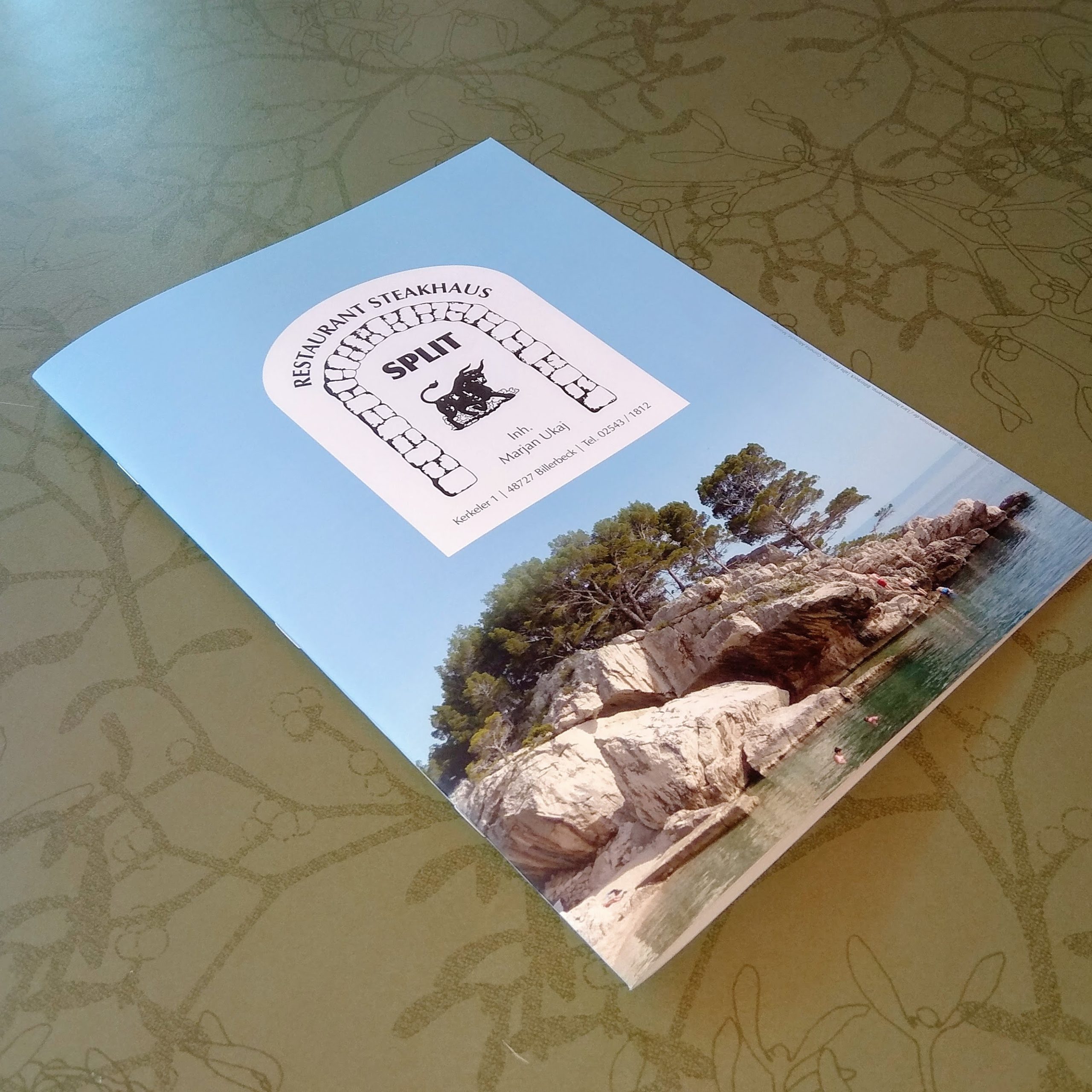

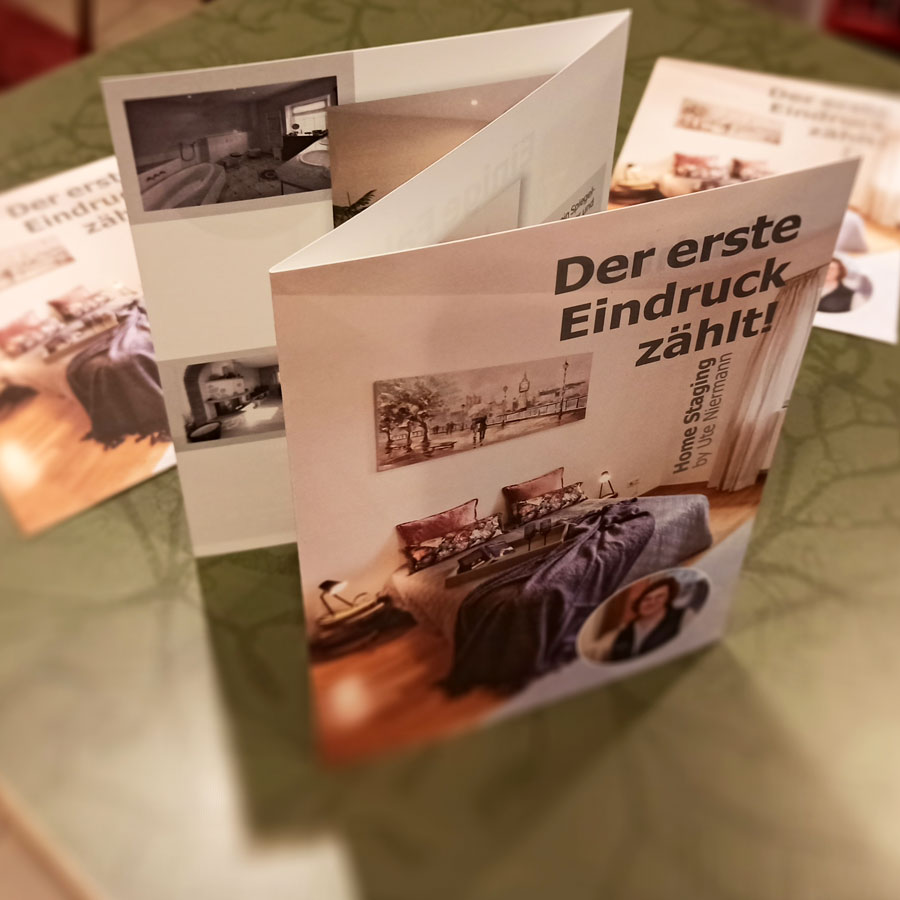

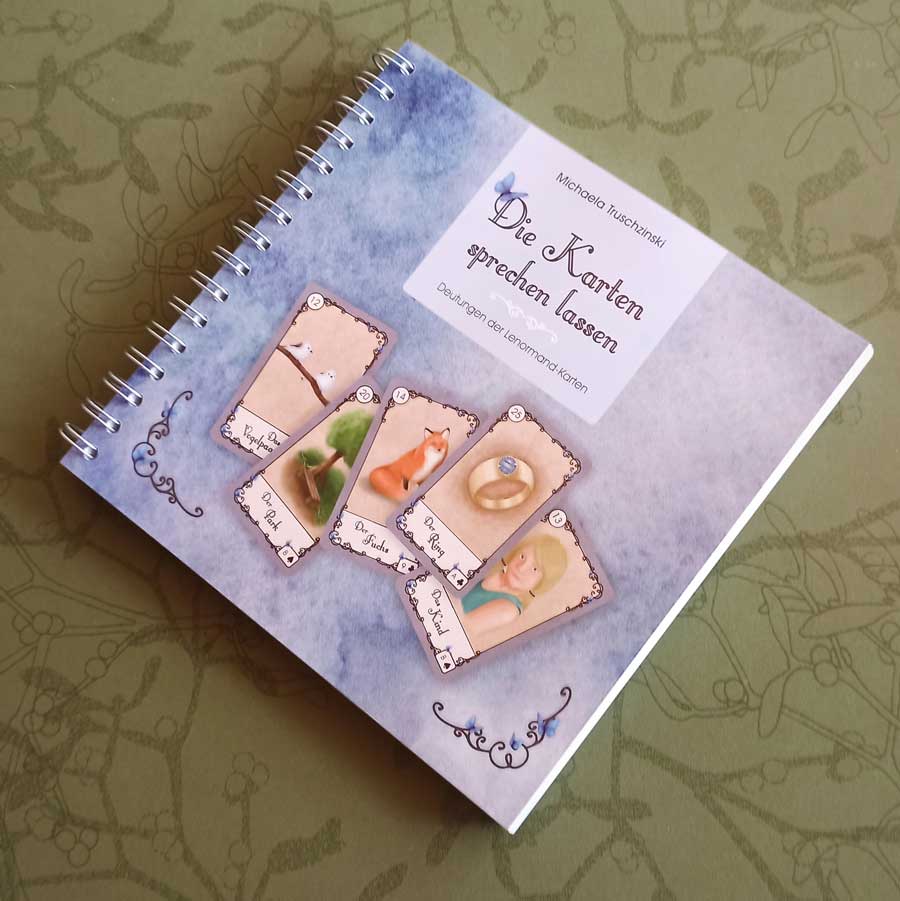

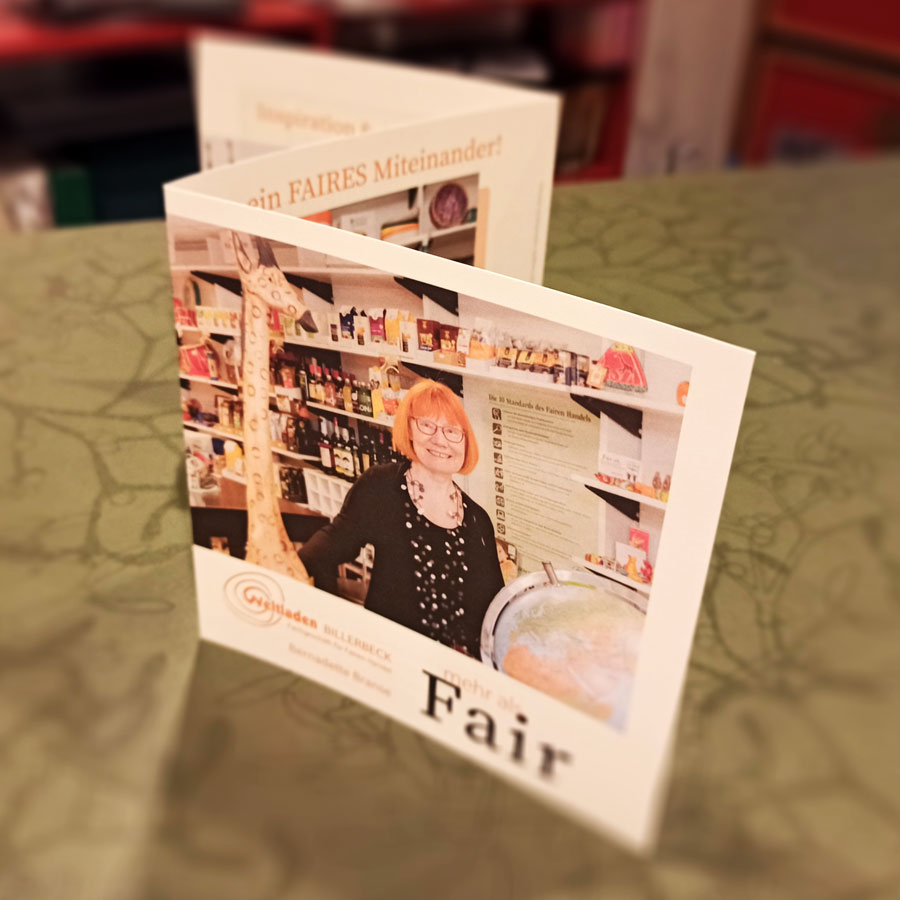

Wir entwickeln für Sie Geschäftsdrucksachen aller Art, ob Plakat, Flyer, Einladungskarte, stets finden die Ergebnisse mit Pfiff die gewünschte Aufmerksamkeit.

Zum Beispiel das Blaue Buch Billerbeck, ein Ratgeber rund um Gastronomie, Dienstleistung sowie Handel vor Ort, wird in Eigenregie von uns aufgelegt. Und nun bereits in 4. Auflage in den Haushalten der Region verteilt.

Hier eine kleine Auswahl unserer Arbeiten:

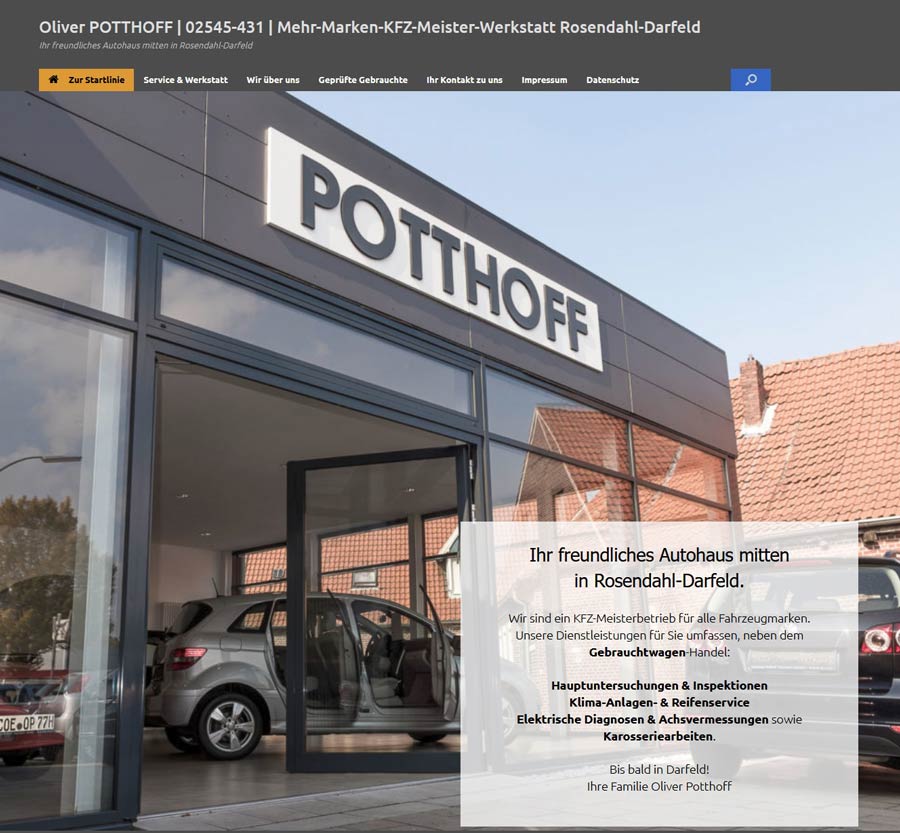

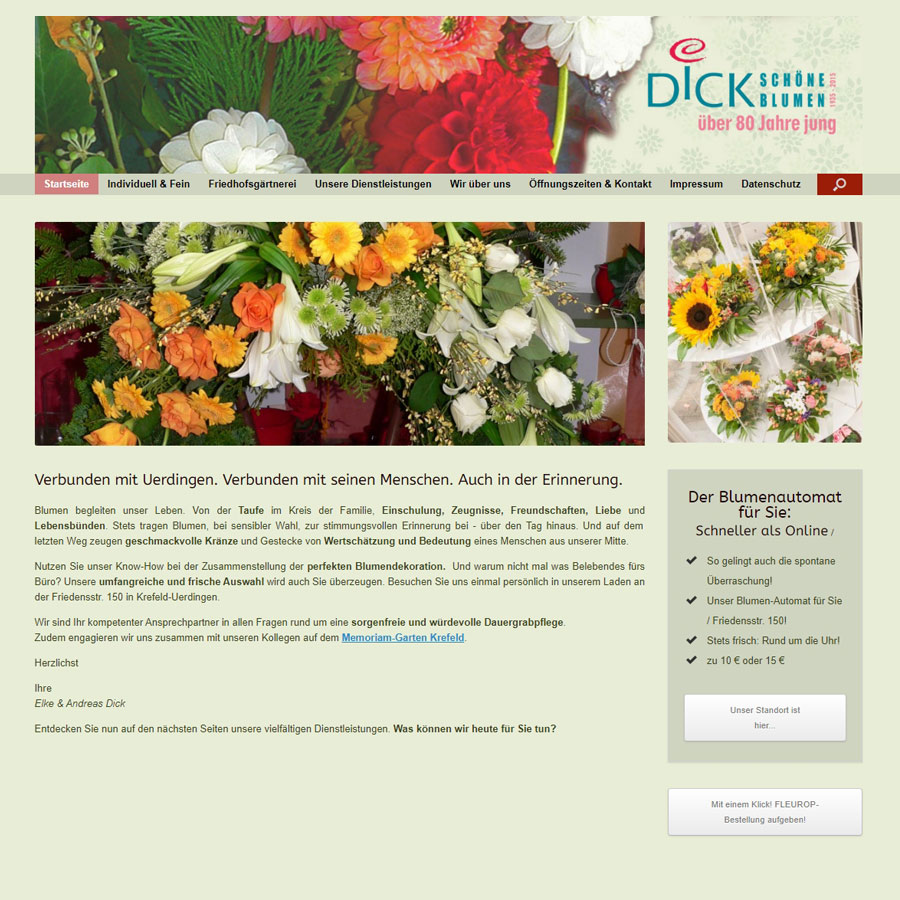

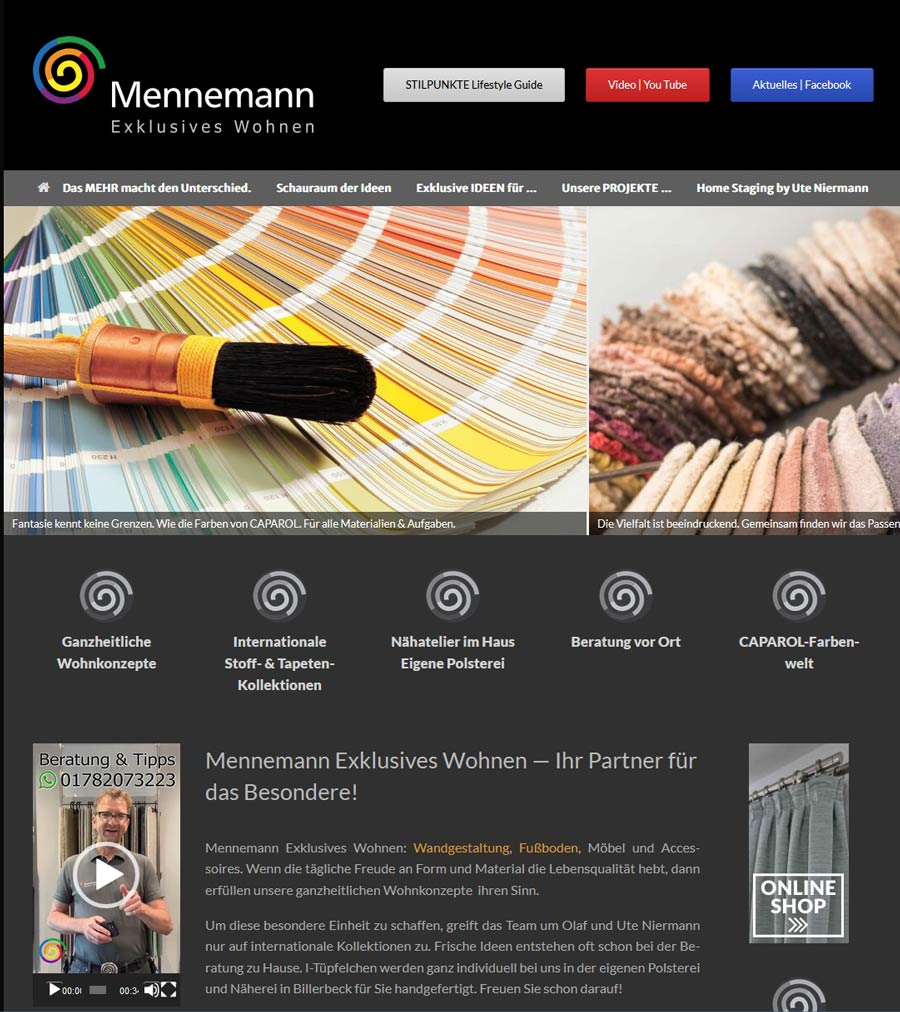

Ihren erfolgreichen Internet-Auftritt aus einem Guss zu gestalten, erfüllen wir mit modernsten CMS-Websystemen, wie WordPress & Co.

Gestaltung, Texte & Fotos nahtlos aus einer Hand. Und dann?

Regelmäßige Aktualisierungen, sowohl inhaltlich als sicherheitstechnisch, sind für uns fester Bestandteil unserer Verantwortung.

Auf vielen Kanälen: Wir punkten gerne für Sie!

Erfolgreich unterwegs sind wir gerne auch für Ihre Belange in Sachen Pressearbeit in Social-Media via Facebook. Wir erstellen dazu professionelle Fotos & Filme, schreiben Pressetexte bzw. Kundeninformationen.

Die gelingende Kommunikation für Sie auf allen Kanälen, wo Kunden & Interessenten Sie erwarten.

Den Plan dazu erarbeiten wir zusammen mit Ihnen, stimmen Termine eng ab und bieten unsere Know-How damit Sie Ihre Spielräume im Unternehmen effektiv nutzen können.

Ein bisschen mehr über uns.

Was gehört dazu? Gut zuhören, Themen & Bedürfnisse erspüren, Pläne einhalten & konkrete Fortschritte machen, ja das sind typische Eigenschaft einer weiblichen Chefin.

Ein gutes Team führen und dabei das Menschliche stets wahrnehmen, zähle ich ebenfalls zu meinen Fähigkeiten.

Ein langer Weg gehört dazu: Früh lernte ich in einem Gartencenter als Kauffrau das Rechnen, das Kreative folgte später in der Filmproduktion in Münster. Sowie vom Leben das Leben.

Seit November 2003 bin ich mit nick emotion in Billerbeck selbstständig. Unsere Kunden sind Sie: Firmen, Verbände, Institutionen & Privatleute. Kurz: Menschen und Firmen, die etwas mitteilen und dies auf eine unverwechselbare Art tun möchten. Sympathisch, menschlich nah & engagiert.

Übrigens: Für unsere langjährigen Auftraggeber entstehen stets Unikate. Vielseitig & typisch!

Joachim Albrecht, mein langjähriger Freund + Partner, steuert mit der Medienflotte seine Erfahrung als Fotograf und Kameramann bei.

Unser Herzblut & Hingabe sind stets Teil der Lösung: Wir sind dabei ein eingespielter Flight mit vielen Facetten, bei Bedarf kommen weitere Pros ins Team dazu.

Der Score? Für unsere Kunden fühlt es sich oft wie ein “Hole in One” an!

Ihre Anliegen zuerst!

Unsere Internetseite wird laufend aktualisiert, daher kommen auch hier nach und nach neue Inhalte dazu. Ihre Kundenprojekte haben stets Priorität.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf 0 25 43 9 30 49–12.

Ihre Nicole Dick & Team